РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В статье в кратком изложении представлена точка зрения на употребление общепринятых терминов —«стриктура уретры» и «стриктурная болезнь уретры». Определён авторский взгляд на корректность использования данных медицинских терминов в тех или иных клинических ситуациях.

В мае 2025 года опубликованы обновления к рекомендациям Американской ассоциации урологов (AUA) и Общества уродинамики, женской тазовой медицины и урогенитальной реконструкции (SUFU) по микрогематурии (МГ), вышедшим в 2020 году. Обновления внесены на основе новейших публикаций последнего пятилетия и в основном касаются диагностических программ по выявлению рака мочевого пузыря, верхних мочевых путей и почечной паренхимы. Рассматривается роль мочевых маркеров, эндоскопии, ультразвуковых исследований и МРТ с целью повышения диагностических возможностей опухолевых заболеваний.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. COVID-19 ассоциирован как с острыми, так и с хроническими внелёгочными осложнениями, включая почечную дисфункцию. Понимание долгосрочного влияния COVID-19 на функцию почек имеет важное значение для разработки алгоритма её восстановления у переболевших.

Цель исследования. Оценить влияние COVID-19 на функцию почек в отдалённом периоде с акцентом на изучение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), уровня азота мочевины (АМК) и уровня креатинина в сыворотке крови у пациентов в Иране.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование с использованием данных Мешхедского медицинского университета. В исследование включены пациенты с подтверждённым COVID-19 и минимальным периодом наблюдения 6 месяцев после выздоровления. Функцию почек оценивали путём измерения СКФ, АМК и уровня креатинина в сыворотке как на исходном этапе (при первоначальном диагнозе COVID-19), так и при последующем наблюдении. Проведён статистический анализ для изучения связи между почечными исходами и различными факторами, включая пол, тяжесть течения COVID-19 и уровень артериального давления.

Результаты. Среди пациентов 55,3% были мужчинами, 44,7% — женщинами. Средний возраст участников — 51,38 ± 13,41 года. Разница в среднем уровне креатинина между исходным этапом и последующим наблюдением была значимой (p < 0,001). Разница в средней СКФ между исходным этапом и последующим наблюдением также была значимой (p < 0,001). У мужчин разница среднего уровня АМК при первом визите и при последующем наблюдении не была статистически значимой (p = 0,241). У женщин среднее содержание АМК статистически значимо снизилось (p = 0,003). Другие параметры, включая креатинин и СКФ, не показали значительных различий ни в мужской, ни в женской группах во время госпитализации и последующего наблюдения.

Заключение. Результаты исследования показывают, что COVID-19 может влиять на функцию почек, особенно в сочетании с такими факторами, как гипертония и диабет, а также женский пол, которые могут быть факторами риска более тяжёлых почечных осложнений у пациентов с COVID-19. Снижение СКФ у пациентов с гипертонией и диабетом подчёркивает важность контроля этих заболеваний у пациентов с COVID-19. В целом, исследование показало, что COVID-19 может иметь долгосрочные последствия для функции почек у пациентов.

Введение. Различные методы оперативного лечения гиперплазии предстательной железы (ГПЖ) с высокой эффективностью ликвидируют симптомы опорожнения, улучшая качество мочеиспускания. Однако часто удовлетворённость лечением пациентов снижается за счёт сохранения симптомов накопления после оперативного лечения.

Цель исследования. Определить оптимальные подходы к терапии симптомов накопления у пациентов, перенёсших оперативное лечение ГПЖ с учётом распространённости симптомов и гиперактивности детрузора (ГД).

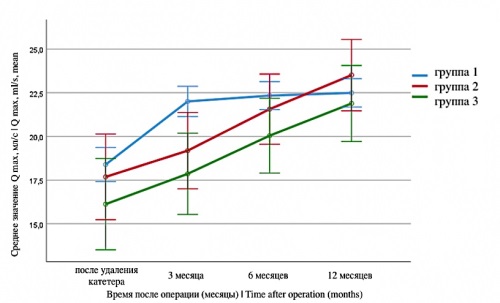

Материалы и методы. В исследование включены 94 пациента в возрасте 53 – 79 лет, оперированных по поводу ГПЖ, и с наличием симптомов накопления через 1 – 3 месяца после операции (балл IPSS-накопления ≥ 3). Пациентам выполняли комплексное уродинамическое исследование. В случае наличия симптомов накопления без подтверждённой ГД проведена поведенческая терапия (группа 1, n = 70). При выявлении ГД и наличии симптомов накопления без ургентного недержания мочи использовали медикаментозную терапию солифенацином 5 мг ежедневно (группа 2, n = 13), в случае выявления терминальной ГД, ургентного недержания мочи, применяли комбинированную терапию солифенацином 5 мг + мирабегрон 50 мг (группа 3, n = 11).

Результаты. Характеристики пациентов в предоперационном периоде не показали статистически значимых различий между группами в отношении возраста, уродинамических показателей и симптомов нижних мочевыводящих путей (СНМП), по данным опросника IPSS. На момент старта терапии медиана симптомов накопления составила 4, 8, 9 баллов в группах 1, 2, 3 соответственно. В группах как поведенческой, так и медикаментозной терапии определено достоверно значимое снижение выраженности симптомов накопления с течением времени (p < 0,001). Через 12 недель в группе 1 медиана симптомов накопления составила 3 балла, в группе 2 — 4 балла, в группе 3 — 6 баллов. На фоне проведения терапии в группе 3 ургентное недержание мочи ликвидировано. К 12 месяцам после оперативного лечения и приёма дополнительной терапии симптомы накопления, количество эпизодов ноктурии приближаются к равным значениям во всех группах (p > 0,05). Пациенты из групп медикаментозной терапии показали высокую приверженность терапии, не отмечено значимых побочных эффектов, требующих отмены продолжения приёма лекарственных препаратов.

Заключение. Применение медикаментозной терапии М-холиноблокаторами и / или β3-адреномиметиками в послеоперационном периоде при подтверждении ГД способствует уменьшению симптомов ургентности и увеличивает степень удовлетворённости пациентов лечением. При отсутствии ГД или IPSS-накопления ≤ 6 поведенческая терапия является хорошей альтернативой медикаментозной терапии.

Введение. Аутоиммунные реакции против сперматозоидов — одна из причин мужского бесплодия. В присутствии антиспермальных антител (АСАТ) может быть снижена подвижность сперматозоидов, нарушены капацитация и акросомная реакция, повышена фрагментация ДНК сперматозоидов. При этом актуальные нормативные документы ВОЗ не приводят критерии диагноза «иммунное мужское бесплодие» и предлагают формировать региональные критерии референтных диапазонов на основе определения 5% – 95%-ных центилей у фертильных мужчин.

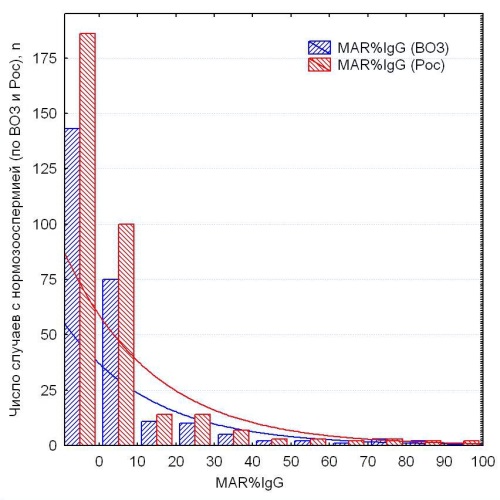

Цель исследования. Установить референтные диапазоны доли АСАТ-IgG-позитивных сперматозоидов фертильных мужчин-россиян для повышения клинико-экономической эффективности оказания помощи бесплодным парам.

Материалы и методы. Исследование обсервационное, наблюдательное, многоцентровое, поперечное, ретроспективное. АСАТ на сперматозоидах определяли рекомендованным ВОЗ методом смешанной реакции агглютинации MAR-IgG (“FertiPro”, Beernem, Belgium). Сформирована выборка фертильных мужчин (n = 358), соответствующих следующим критериям: 1) диагностирована беременность у жены (ХГЧ > 100 мМЕ/мл и / или визуализация плодного яйца при УЗИ), наступившая в естественном цикле за период < 12 месяцев после отмены контрацепции + 3 месяца от даты выполнения анализа в специализированной андрологической лаборатории; 2) отсутствие какого-либо специфического лечения не менее чем за 3 месяца до даты беременности. Выделяли группы, в которых объём, концентрация, подвижность, морфология сперматозоидов соответствуют референтным диапазонам по критериям ВОЗ-2021 (группа 1; n = 255) и российским региональным критериям (В.А. Божедомов и соавт., 2023) (группа 2; n = 337).

Результаты. В выборке фертильных мужчин (n = 358) данные MAR-IgG-теста от 0 до 100%: медиана = 0%; 5% – 95%-ные центили — 0% – 40%; MAR-IgG > 40% в 4,5% случаев (16 из 358). В группе 1 все случаи MAR-IgG > 10% — статистически выпадающие (англ. «non-outlier range»), 95%-ный центиль — 36%. По российским критериям выпадающими являются MAR-IgG-теста > 12%, 95%-ный центиль — 40%. Различия между группами 1 и 2 по перекрещиванию рядов и частотам случаев статистически незначимы (p > 0,05).

Заключение. У мужчин-россиян не более 12% прогрессивно-подвижных сперматозоидов должны быть IgG-позитивными. При 13 – 40% IgG-позитивных прогрессивно-подвижных сперматозоидов иммунный фактор бесплодия вероятен. Беременность статистически маловероятна при > 40% IgG-позитивных подвижных сперматозоидов даже при нормозооспермии, что можно считать признаком высокого риска иммунного бесплодия.

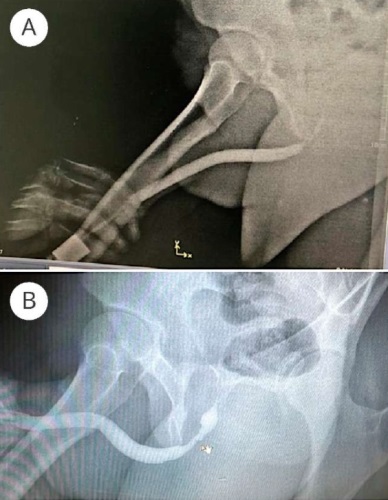

Введение. Значимость уретроскопии в диагностике стриктуры уретры была занижена в последнее время вследствие приоритета в пользу уретрографии. Однако данный метод позволяет выявить различные аспекты стриктуры уретры, которые могут существенно повлиять на выбор объёма оперативного вмешательства.

Цель исследования. Оценить диагностические возможности уретроскопии и результаты выбранной на её основе тактики лечения у пациентов со стриктурой уретры.

Материалы и методы. В исследование включены 7 мужчин с короткой стриктурой (< 2 см) бульбозной уретры, у которых проводили лечение путём удаления фибриновых тканей уретры в ходе уретроскопии. Возраст пациентов варьировался от 19 до 73 лет при среднем значении 44,6 ± 19,4 лет. Длина стриктуры по данным ретроградной уретрографии колебалась от 0,5 до 1,5 см при среднем значении 1,0 ± 0,3 см. У 4 (57,1%) пациентов стриктура уретры носила первичный характер, у 3 (42,9%) — рецидивный. У 4 (57,1%) пациентов имело место наличие цистостомического дренажа. Уретроскопию выполняли по стандартной технике с использованием уретероскопа размером 9,5 Ch, в ходе неё исследовали характер изменений слизистой и степень сужения просвета уретры. Далее оценивали возможность лёгкого (без приложения сильного давления) разобщения фибриновых сращений от стенки уретры с помощью уретероскопа. Затем инструмент удаляли и устанавливали уретральный силиконовый катетер диаметром 18 Ch на 21 день.

Результаты. У всех пациентов в ходе проведения уретроскопии в бульбозном отделе уретры были выявлены фибриновые перепонки (n = 5) либо тяжи (n = 2), которые практически полностью закрывали просвет уретры в данной зоне. При этом не отмечалось кольцевидное (истинное) сужение уретры в этой области, характерное для спонгиофиброза или истинного поражения слизистой уретры. Фибриновые перепонки и тяжи имели тонкий слой и рыхлую структуру, что позволяло провести через них эндоурологический проводник. После этого плавным движением уретероскопа легко удалось у всех пациентов снять фибриновые сращения по всему периметру стенки уретры, так как они имели неплотный (рыхлый) характер соединений со слизистой уретры. Ни в одном наблюдении не проводили холодное либо лазерное рассечение фибриновых волокон или самой стенки уретры на этом участке, а при удалении фибриновых тканей эндоскопом надрыва слизистой уретры не возникло. После освобождения от фибриновых сращений стенка уретры имела хорошую эластичность, что позволило свободно провести катетер Foley 18 Ch. Продолжительность манипуляции колебалась от 5 до 10 минут и составила в среднем 7,6 ± 1,7 минут. Сроки наблюдения после лечения пациентов варьировались от 8 до 24 месяцев при среднем значении 13,6 ± 5,3 месяцев. Каких-либо осложнений во время или после манипуляции, а также рецидива стриктуры уретры за весь период наблюдения ни у одного пациента не отмечено.

Заключение. Уретроскопия позволяет выявить те случаи стриктуры уретры, которые можно корректировать без проведения уретропластики либо внутренней уретротомии. В связи с этим целесообразно более активно использовать уретроскопию при обследовании пациентов со стриктурой уретры.

Введение. Гиперплазия (ГПЖ) и рак предстательной железы (РПЖ) — заболевания, связанные с морфологическими изменениями ткани простаты, доказанно имеющие гормонозависимый патогенез. Выявление факторов риска развития данных заболеваний и разработка концепции этиологической превенции являются важной клинической задачей.

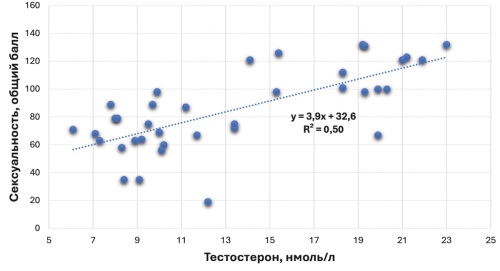

Цель исследования. Оценить сексуальность (половую конституцию) мужчин как возможный фактор риска ГПЖ или РПЖ.

Материалы и методы. В исследование включены 47 мужчин (группа 1) в возрасте 49 – 71 год с симптомами нижних мочевых путей (СНМП), обусловленными ГПЖ, а также 87 пациентов в возрасте 47 – 70 лет с впервые установленным диагнозом «РПЖ T 1c-3b N 0-1 M 0-1а». Изучены основные лабораторные и инструментальные параметры (ПСА, тестостерон, объём предстательной железы), проведена оценка и градация мужской сексуальности на протяжении всей жизни по Ростовскому опроснику.

Результаты. Среди мужчин с ГПЖ примерно с равной частотой встречаются индивиды с гипо-, нормо- и гиперсексуальностью, в то время как пациенты с РПЖ в 90,8% случаев являются гипосексуальными, и только 9,2% из них нормосексуальны. В группе пациентов с ГПЖ существует прямая статистически значимая связь между сексуальностью и уровнем тестостерона, характеризуемая от заметной (общий балл на момент диагностики) до высокой (вначале и середине половой жизни), р < 0,001. У пациентов с РПЖ связь между тестостероном и сексуальностью не установлена (p > 0,05). Выявление зависимости между мужской сексуальностью и заболеваниями предстательной железы позволило оценить три модели логистической регрессии, прогнозирующие развитие ГПЖ или РПЖ в зависимости от уровня сексуальности мужчин.

Заключение. Половая конституция мужчин является фактором риска развития ГПЖ и РПЖ. Все три варианта половой конституции мужчины коррелируют с уровнями тестостерона крови при ГПЖ, при РПЖ такая корреляция отсутствует. Числовые значения мужской сексуальности, уровни объёма простаты и ПСА крови позволяют определить шансы выявления у пациента ГПЖ или РПЖ.

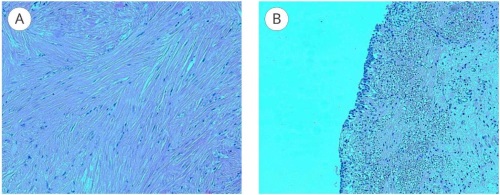

Введение. Разрабатываемое новое лекарственное средство на основе соматостатинсодержащего белка предполагается к применению при женском и мужском бесплодии для повышения репродуктивной способности организма, активизации фолликулов яичникового резерва и вступления их в фазу роста, ускорения начала роста покоящихся фолликулов, увеличения объёма эякулята и повышения качественных характеристик спермы.

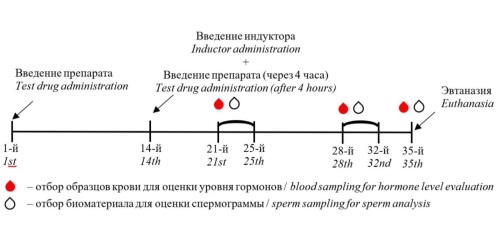

Цель исследования. Оценить фармакологическую активность препарата на основе соматостатинсодержащего белка на модели нарушения сперматогенеза у самцов крыс, вызванного однократным введением лейпрорелина в дозе 600 мкг/кг.

Материалы и методы. В рамках исследования проводили оценку микроскопических изменений в тканях семенников, массовых коэффициентов органов репродуктивной системы (семенники, эпидидимисы, семенные пузырьки), показателей спермограммы, а также уровней тестостерона и соматотропина в плазме крови.

Результаты. Установлено, что на фоне снижения гонадотропинов и последующего снижения тестостерона, вызванных длительным воздействием лейпрорелина, тестируемый препарат на основе соматостатинсодержащего белка в диапазоне доз 10 – 250 мкг/кг приводит к увеличению уровня соматотропина и тестостерона, нормализации процесса сперматогенеза. Выявлено, что под влиянием исследуемого препарата происходило значительное увеличение концентрации и доли подвижных сперматозоидов.

Заключение. Полученные результаты схожи с данными ранее проведённых работ об улучшении показателей сперматогенеза при введении животным экзогенного соматотропного гормона, что позволяет предположить возможный механизм действия тестируемого препарата, а именно синтез специфических аутоантител к соматостатину и блокирование его действия, что, в свою очередь, приводит к увеличению содержания в организме эндогенного соматотропного и половых гормонов.

Введение. Рак мочевого пузыря входит в число часто встречающихся онкологических заболеваний с высокими показателями рецидивирования и прогрессии, включая его поверхностные формы — немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря (НМИРМП). В последние годы особый интерес вызывает изучение молекулярно-генетических особенностей опухолей, которые наряду со степенью злокачественности и стадией заболевания оказывают значительное влияние на прогноз заболевания.

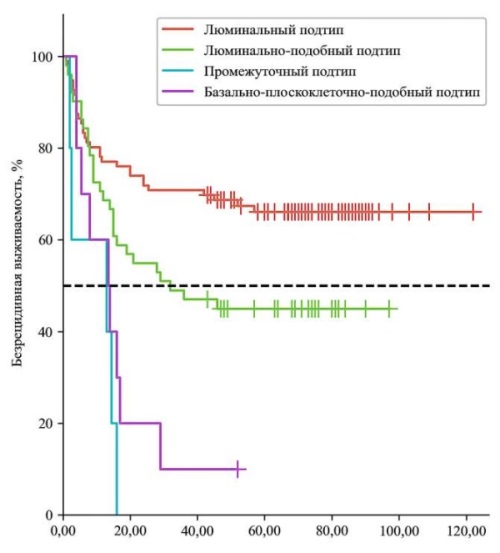

Цель исследования. Изучить влияние молекулярно-генетических подтипов немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря на прогноз заболевания и целесообразность их оценки в рутинной клинической практике.

Материалы и методы. Нами проведено ретроспективное исследование, включившее 162 пациента с первичным НМИРМП, подвергшихся лечению в период с 2011 по 2021 год. Во всех случаях выполнено иммуногистохимическое исследование (ИГХ-исследование) послеоперационного материала с антителами к GATA3, CK5/6 и FOXA1 и осуществлено наблюдение пациентов с оценкой рисков рецидива и прогрессии в зависимости от молекулярно-генетических подтипов НМИРМП. Медиана наблюдения составила 36 месяцев.

Результаты. По результатам ИГХ опухоли были разделены на 4 подтипа: люминальный (96 (59,3%)), люминально-подобный (51 (31,5%)), промежуточный (5 (3,1%)) и базально-плоскоклеточно-подобный (10 (6,2%)). При дальнейшем наблюдении процент рецидивов и прогрессий в группах значимо различался: люминальные опухоли были связаны с низкой вероятностью к рецидивированию и прогрессии (33,3% и 2,1%), люминально-подобные опухоли рецидивировали в 54,9% и имели низкую вероятность прогрессирования — 5,9%, а промежуточные и базально-плоскоклеточно-подобные опухоли были ассоциированы с высоким риском рецидивирования (100% и 90,0% соответственно) и прогрессии (25,0% и 50,0% соответственно) (p < 0,05).

Заключение. Базально-плоскоклеточно-подобные опухоли обладают худшим прогнозом в отношении рецидивов и прогрессий заболевания и требуют более агрессивного лечения, тогда как люминальные опухоли являются наиболее благоприятными в отношении прогноза.

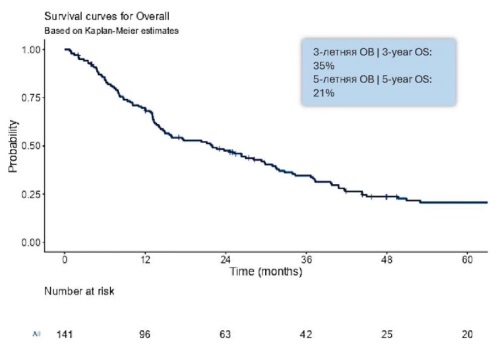

Введение. Изучение предикторов, влияющих на показатели выживаемости пациентов с почечноклеточным раком (ПКР) при метастатическом поражении лимфатических узлов (ЛУ), представляется важным аспектом для принятия решений в клинической практике и персонализированном лечении.

Цель исследования. Выявить прогностические факторы, влияющие на показатели общей выживаемости (ОВ) пациентов с метастазами ПКР в ЛУ.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ данных 332 пациентов с метастазами ЛУ при ПКР, получавших лечение в ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» и СПб ГБУЗ «ГКОД» в период 2006 – 2022 годов. К группе промежуточного прогноза были отнесены 110 (33,0%) больных, к группе неблагоприятного прогноза — 160 (48,0%). В исследовании изучены клинико-морфологические факторы прогноза, влияющие на показатели ОВ у больных с метастазами ПКР в ЛУ.

Результаты. Показатели 3-летней и 5-летней ОВ у больных с метастазами в ЛУ ПКР (n = 332) составили 35% (95% ДИ 27 – 44) и 21% (95% ДИ 15 – 29) соответственно, при этом медиана ОВ составила 21,9 (95% ДИ 14,9 – 29,9) месяца. При однофакторном анализе установлено, что отрицательное влияние на показатели ОВ больных с метастазами ПКР в ЛУ оказывают статус по ECOG (p < 0,001), гистологический подтип опухоли (p < 0,001), степень дифференцировки опухоли по Fuhrman (p < 0,001), тип метастазов (p < 0,001), метастазы в кости (p = 0,001) и печень (p < 0,001), прогноз по IMDC (p < 0,001), проведение нефрэктомии и метастазэктомии (p < 0,001). Многофакторный анализ показал, что предикторами низкой ОВ являются гистологический подтип опухоли (ОШ 1,50; 95% ДИ 1,01 – 2,23), степень дифференцировки опухоли по Fuhrman (ОШ 1,74; 95% ДИ 1,00 – 3,03), прогноз по IMDC (ОР 2,60; 95% ДИ 1,46 – 4,62), а также проведение нефрэктомии (ОШ 2,39; 95% ДИ 1,51 – 3,79) и метастазэктомии (ОШ 0,61; 95% ДИ 0,39 – 0,95).

Заключение. У пациентов с метастазами рака почки в ЛУ факторами неблагоприятного прогноза выживаемости являются гистологический подтип ПКР, степень дифференцировки опухоли по Fuhrman, прогноз по IMDC, а также проведение нефрэктомии и метастазэктомии. Необходимы дальнейшие исследования по изучению прогностических факторов с целью повышения эффективности персонализированного лечения и повышения показателей ОВ пациентов с ПКР.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

В последние годы наблюдается рост количества впервые диагностированных случаев рака предстательной железы (РПЖ). Радикальная простатэктомия по-прежнему является золотым стандартом лечения локализованных форм рака. В связи с быстрыми темпами технического прогресса изменились и методы выполнения этой операции — от классической позадилонной простатэктомии до робот-ассистированной. Однако, несмотря на улучшение хирургических результатов и снижение показателей летальности при РПЖ, остаются актуальными такие нежелательные последствия, как недержание мочи и эректильная дисфункция. Эти состояния значительно влияют на психоэмоциональное здоровье пациентов, приводя к повышению уровня тревоги и депрессии, заставляя пациентов менять образ жизни со снижением социальной и бытовой активности. В данной работе проведён обзор и анализ литературы из отечественных и зарубежных баз данных, таких как Федеральная электронная медицинская библиотека, eLIBRARY, PubMed. В процессе исследования изучались актуальные сведения о РПЖ в современном мире, а также о недержания мочи и эректильной дисфункции после простатэктомии и их влиянии на психологическое здоровье пациентов.

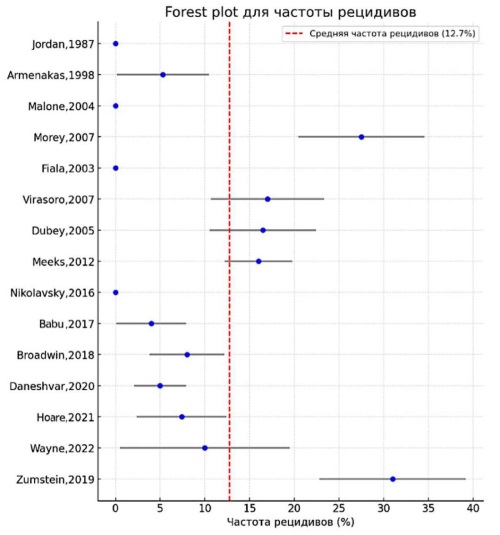

Введение. Стриктуры дистального отдела уретры составляют до 18% всех передних стриктур и часто связаны с lichen sclerosus, ятрогенными травмами или осложнениями операций по поводу гипоспадии, значительно ухудшая качество жизни пациентов. Отсутствие единых рекомендаций по выбору оптимальной тактики обусловливает необходимость критического анализа накопленных данных. Настоящий систематический обзор с сетевым мета-анализом обобщает современную доказательную базу по эффективности и безопасности хирургических и эндоскопических подходов при стриктурах головчатого отдела уретры.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность различных методов лечения стриктур головчатой уретры (ладьевидная ямка и наружное отверстие уретры) с помощью систематического обзора и мета-анализа.

Материалы и методы. Проведён систематический поиск литературы в базах данных PubMed, MEDLINE, Embase и Cochrane Library в соответствии с руководством PRISMA. В анализ включены исследования, содержащие информацию о частоте рецидивов, удовлетворённости пациентов, частоте осложнений и долгосрочной эффективности различных методов лечения, включая меатотомию, одноэтапную и двухэтапную уретропластику, а также литературное сравнение с малоинвазивными методиками (бужирование, уретротомия). Данные обобщены с использованием классического и сетевого мета-анализа.

Результаты. В анализ включены 15 исследований с включением 422 пациентов. Средняя частота рецидивов после малоинвазивного лечения (бужирование, уретротомия) составила 60–80%, тогда как после реконструктивных операций (уретропластика) — 10–15% (OR 10; 95% ДИ 5 – 20). Удовлетворённость пациентов после уретропластики превысила 90%. Сетевой мета-анализ показал, что двухэтапная уретропластика и одноэтапная BMG являются наиболее эффективными методами с вероятностью успеха > 90%. Малоинвазивные методы значительно уступают по долгосрочной эффективности (SUCRA ≤ 30%).

Заключение. Хирургическая реконструкция является предпочтительным методом лечения стриктур головчатой уретры. Двухэтапная и одноэтапная уретропластика обеспечивают наилучшие долгосрочные результаты, в то время как меатотомия может быть вариантом для ограниченных стриктур. Эндоскопическое лечение имеет высокую частоту рецидивов и должно использоваться только в ограниченных случаях.

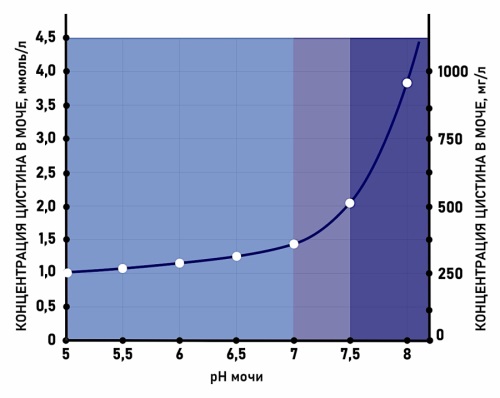

Введение. Цистинурия — редкое генетическое заболевание, при котором в моче многократно повышена концентрация цистина. Ввиду низкой растворимости цистина в моче пациенты с цистинурией на протяжении всей жизни имеют повышенный риск образования мочевых камней. Крайне высокая частота рецидивирования требует проведения профилактики. С учётом отсутствия у большинства практикующих урологов опыта ведения пациентов с цистиновым нефролитиазом ввиду крайне низкой распространённости заболевания актуальной задачей является разработка методических рекомендаций по проведению профилактики рецидива.

Цель исследования. Обобщить данные мировой литературы по ведению пациентов с цистиновым нефролитиазом и представить алгоритм проведения профилактики заболевания.

Материалы и методы. Произведён систематический обзор литературы по зарубежным и отечественным научным базам данных с использованием ключевых слов: “cystine”, “cystine stones”, “cystinuria”, «цистин», «цистиновый нефролитиаз», «цистинурия». Проработаны 247 источников литературы, из которых в обзор включены 45.

Результаты. Несмотря на неустранимую в настоящий момент генетическую причину цистинурии, профилактика камнеобразования существенно снижает частоту рецидивирования мочекаменной болезни у таких пациентов. Профилактика цистинового нефролитиаза представляет собой мультимодальное этапное лечение. Оно заключается в уменьшении концентрации цистина в моче за счёт применения диетических стратегий и повышении его растворимости в моче благодаря её ощелачиванию, а также в использовании цистин-связывающих препаратов. В данной статье приведён пошаговый алгоритм проведения профилактики цистинового нефролитиаза, основанный на клиническом течении заболевания и таких объективных показателях, как суточная экскреция цистина и pH мочи.

Заключение. Существующие алгоритмы проведения профилактики цистинового нефролитиаза с использованием немедикаментозных и медикаментозных подходов доступны для применения в клинической практике и позволяют снизить частоту рецидивирования этого заболевания.

Одним из современных методов лечения конкрементов почек до двух сантиметров является ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ). Технический прогресс и развитие новых технологий привели к расширению показаний для проведения РИРХ. Использование мочеточниковых кожухов при этом не является обязательным, однако существует ряд причин, по которым урологи, как правило, используют кожухи, а именно: многократный и безопасный доступ в почку, снижение внутрипочечного давления, снижение риска повреждения инструмента, снижение риска травматизации стенок мочеточника во время литоэкстракции. В обзоре литературы представлены результаты исследований, показывающих безопасность и эффективность использования мочеточниковых кожухов при РИРХ у пациентов с конкрементами почек до 2 сантиметров. Оценивались такие показатели, как характеристики мочеточниковых кожухов, время оперативного вмешательства, показатель Stone Free Rate, интра- и послеоперационные осложнения, а также влияние кожуха на стенку мочеточника. Написание обзора проводили в соответствии с протоколом PRISMA protocol (http://www.prisma-statement.org) для данного типа исследования (ID-423604). При написании данного обзора мы проанализировали статьи, опубликованные в международных базах данных (Web of Science, PubMed, Google Scholar, Scopus).

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Введение. Подавляющая часть опухолей мочевого пузыря представлена переходно-клеточной карциномой, тогда как доля лейомиом не превышает 0,5%. Исключительная редкость этой мезенхимальной опухоли обусловливает трудности в диагностике и отсутствие единых алгоритмов лечения. Тактика лечения зависит от локализации и размеров образования.

Цель исследования. Описать технику оперативного лечения пациентки с лейомиомой мочевого пузыря и особенности клинического течения данного заболевания.

Презентация случая. Представлено клиническое наблюдение женщины 65 лет с лейомиомой мочевого пузыря. Для диагностики применяли ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию с контрастированием и цитологическое исследование мочи. Больной выполнена трансуретральная лазерная энуклеорезекция тулиевым волоконным лазером U-max. Длительность операции — 35 минут, интраоперационных осложнений не наблюдали. В раннем послеоперационном периоде после удаления уретрального катетера развились нарушения мочеиспускания, субфебрильная лихорадка и болевой синдром, что потребовало повторной катетеризации мочевого пузыря. При гистологическом исследовании установлен диагноз «Лейомиома мочевого пузыря».

Клиническое обсуждение. Лейомиома мочевого пузыря представляет собой доброкачественное новообразование из группы мезенхимальных опухолей. Отсутствие стандартов лечения лейомиомы мочевого пузыря диктует необходимость индивидуального подхода к лечению заболевания. Описаны различные варианты оперативного лечения, но основным методом остаётся трансуретральная резекция. Одним из преимуществ эндоскопического вмешательства является малоинвазивный характер, короткий срок госпитализации и период реабилитации. При наличии данных за выраженный внепузырный рост образования предпочтительна открытая или лапароскопическая резекция ввиду риска интраоперационной перфорации при эндоскопии.

Заключение. Клинический случай подтверждает, что трансуретральная лазерная энуклеорезекция является эффективным и безопасным методом лечения лейомиомы мочевого пузыря, обеспечивающим радикальное удаление при минимальной травматичности. Раннее применение комплексной диагностики и индивидуализированный выбор оперативного лечения обеспечивают благоприятный прогноз при данной редкой патологии.

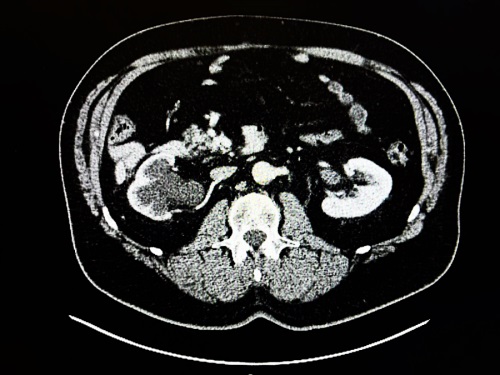

Гидронефротическая трансформация может возникать вследствие внешнего сдавления лоханочно-мочеточникового сегмента опухолью. Отсутствие своевременного лечения может приводить к гибели почечной паренхимы. Одной из причин данного состояния может являться воздействие липосаркомы забрюшинного пространства. В статье приводится клиническое наблюдение, в котором отображены особенности развития и возможности оперативного лечения данного состояния. Особое внимание уделяется рассмотрению различных оперативных подходов. Сравнительный анализ различных методик показывает, что лапароскопическая нефрэктомия и удаление липосаркомы в пределах отрицательного хирургического края резекции, остаётся предпочтительным вариантом, обеспечивающим увеличение продолжительности жизни пациента.

Введение. Уретровлагалищный свищ — это разновидность мочеполовой фистулы с формированием сообщения между мочеиспускательным каналом и влагалищем. Основными жалобами при данной патологии являются выделение мочи через влагалище, частичное либо полное недержание при кашле, чихании, физических нагрузках, а также дизурия и разбрызгивание струи.

Цель исследования. Мы представляем клинический случай, который показывает возможность лечения основной жалобы пациентки путём установки регулируемого субуретрального слинга без закрытия свищевого отверстия.

Презентация случая. Пациентка 44 лет с диагнозом «Стрессовое недержание мочи. Уретровлагалищный свищ. Облитерация меатуса». Жалобы на момент осмотра: выраженное подтекание мочи при кашле, чихании и физической нагрузке, изменение направления струи мочи, подтекание мочи из влагалища после мочеиспускания. Симптомы появились в 2005 году после родов, осложнённых выпадением уретры с дальнейшим иссечением некротизированной дистальной части. При осмотре наружное отверстие уретры облитерировано. На 1,5 см проксимальнее облитерированного отверстия уретры наблюдается свищевое отверстие. Длина уретры — 2,5 см. Кашлевая проба положительная. Данные опросников качества жизни: POPDI-6 — 8,33; CRADI-8 — 25; UDI-6 — 50; PFDI-20 — 83,33; PISQ-12 — 23; IСIQ-SF — 10. Пациентке выполнена имплантация регулируемого субуретрального слинга. В послеоперационном периоде произведена коррекция натяжения. Через 12 месяцев при осмотре кашлевая проба отрицательная. Мочеиспускание необструктивное, остаточной мочи нет. Отмечено значимое улучшение качества жизни, согласно опросникам: POPDI-6 — 5; CRADI-8 — 0; UDI-6 — 4; PISQ-12 — 38; ICIQ-SF — 2.

Заключение. Данный клинический случай показывает возможность успешного применения регулируемого субуретрального слинга для коррекции основной жалобы в виде недержания мочи у пациентки с уретровлагалищным свищом.