ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Несмотря на существующее многообразие высокоэффективных хирургических подходов в лечении доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ) и внедрение новых технологий у части пациентов результаты оперативного лечения в краткосрочном и долгосрочном плане оказываются неудовлетворительными.

Цель исследования. Повышение эффективности результатов лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Материалы и методы. Изучено функциональное состояние уретрального сфинктера у 123 больных с симптомной ДГПЖ. Соответственно методу лечения все пациенты были разделены на группы. 1-я группа – больные с установленными стандартными показаниями к оперативному лечению. После операции пациентам с сохраняющимся обструктивным мочеиспусканием проведена терапия миорелаксантом центрального действия в течение трех месяцев. 2 группа - пациенты с неосложненной ДГПЖ, имеющие гипертонус уретрального сфинктера и получавшие медикаментозную терапию соответственно установленным уродинамическим паттернам

Результаты. Анализ собственных результатов эффективности оперативного лечения пациентов с ДГПЖ показывает наличие статистически значимой связи негативных результатов хирургии ДГПЖ с повышением тонуса наружного уретрального сфинктера. В 70,1% наблюдений клинически выраженные обструктивные симптомы нижних мочевых путей (СНМП) при ДГПЖ сопровождаются гипертонусом уретрального сфинктера, что, возможно, связано с анатомическими характеристиками узлов гиперплазии.

Выводы. В 14,5% случаев нарушения функции уретрального сфинктера обусловливают неудовлетворительный эффект оперативного лечения ДГПЖ. Проведение в этих случаях фармакотерапии миорелаксантами центрального действия достоверно улучшает уродинамику нижних мочевых путей, что сопровождается регрессом СНМП.

Актуальность. Основным методом оперативного лечения больных с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (РМП) остаётся радикальная цистэктомия (РЦ). За последние годы при выполнении РЦ наряду с открытым используются лапароскопический и робот-ассистированный доступы.

Цель исследования. Описать этапы и интраоперационные результаты робот-ассистированной РЦ.

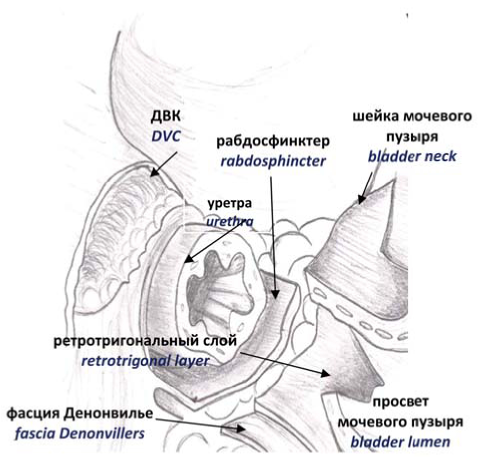

Материалы и методы. С июня по ноябрь 2018 года робот-ассистированная РЦ с интракорпоральной ортотопической цистопластикой выполнена 10 пациентам (8 мужчин, 2 женщины), возраст — 64-76 лет. Индекс массы тела составил 25,6±4,5 кг/м2. Предоперационное обследование включало у льтразвуковое исследование (УЗИ) и спиральную компьютерную томографию (СКТ) органов брюшной полости и малого таза, СКТ лёгких, лабораторные исследования. Операцию выполняли в положении Тренделенбурга на спине. При РЦ выделяли следующие этапы: выделение мочеточников в нижней трети, заднюю диссекцию мочевого пузыря (МП), мобилизацию МП с обеих сторон до эндопельвикальной фасции, клипирование и пересечение пузырных сосудов, прошивание дорзального венозного комплекса и отсечение уретры.

Результаты. Конверсии в открытое вмешательство не было. Время РЦ (от установки троакаров до удаления МП) — от 100 до 240 мин, среднее время составило 120 мин. Объём кровопотери — от 250 до 800 мл (средний 370 мл). Основная кровопотеря отмечалась на этапе мобилизации простаты и дорзального венозного комплекса. Гемотрансфузия потребовалась 3 пациентам. При патоморфологическом исследовании рТ2 стадия выявлена у 6, рТ3 — у 4 больных. У 3 пациентов также выявлена аденокарцинома простаты. Удалённые лимфоузлы были негативными во всех случаях.

Заключение. Робот-ассистированная РЦ является современным малоинвазивным методом лечения больных с мышечно-инвазивным РМП. Поэтапный подход при её выполнении позволяет уменьшить время операции и количество послеоперационных осложнений.

Введение. Распространённость эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин с хронической болезнью почек (ХБП) V стадии составляет от 60 до 80%. В тоже время распространённость ЭД у пациентов после трансплантации почек (ТП) сохраняется на высоком уровне до 60%. Одной из возможных причин развития ЭД после ТП, считают снижение артериального притока к кавернозным телам полового члена.

Цель исследования. Оценить результаты лечения ЭД у пациентов после ТП в зависимости от вида сосудистого анастомоза.

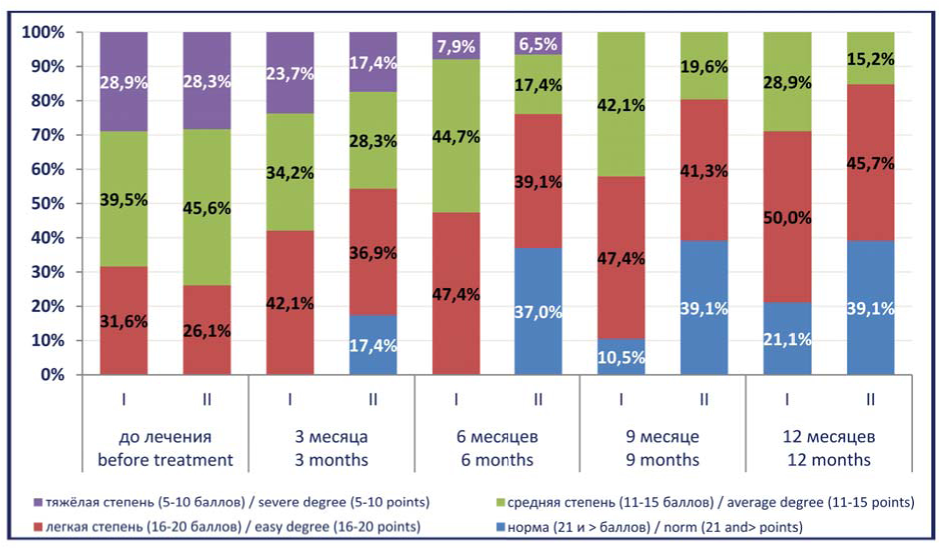

Материалы и методы. Обследовано 84 пациента с функционирующим трансплантатом почки. Все пациенты были разделены на 3 группы: I группа – 38 пациентов перенёсших ТП с анастомозом с внутренней подвздошной артерией (ВПА); II группа – 46 пациентов перенёсших ТП артериальным анастомозом с наружной подвздошной артерией (НПА); III группа – 35 здоровых добровольцев (контрольная группа), не имеющих в анамнезе урологических заболеваний и хирургических вмешательств на органах малого таза. Для оценки эректильной функции (ЭФ) применяли шкалу Международного индекса эректильной функции (МИЭФ-5). Ультразвуковое исследование с допплерографией артерий полового члена выполняли до и после интракавернозной фармакологической нагрузки. В лечении ЭД у пациентов после ТП использовали ингибиторы ФДЭ-5 (Тадалафил (Tadalafil) 5 мг ежедневно в течение 3-х месяцев, далее в дозе 20 мг «по требованию»), специальный комплекс упражнений для мышц дна таза, вакуум-терапию и физиолечение аппаратом «Андрогин».

Результаты. По данные анкеты МИЭФ-5 значимые нарушения ЭФ выявлены у 26 (68,4%) пациентов I группы, и у 31 (73,9%) пациента II группы. К концу года лечения в I группе половой жизнью были удовлетворены 27 (71,1%) пациентов, во II группе – 39 (84,8%). По данным ультразвуковой допплерографии через 12 месяцев у пациентов I группы, максимальная систолическая скорость кровотока в правой и левой кавернозной артерии полового члена составила 25,0±3,44 см/с и 33,0±3,56 см/с соответственно. Разница артериального притока на 8 см/с говорит о выраженной артериальной недостаточности перфузии полового члена у пациентов I группы. При этом у пациентов II группы максимальная систолическая скорость оказалась достоверно выше, чем в I группе и составила 40,1±2,66см/с и 40,0±2,77 см/с соответственно.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о снижении артериального притока к половому члену по правой кавернозной артерии у пациентов I группы, артериальный анастомоз трансплантата которым произведён с внутренней подвздошной артерией.

Введение. Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) является актуальной и широко обсуждаемой в медицинском сообществе проблемой. Несмотря на прилагаемые широким кругом специалистов усилия, в настоящее время отсутствует общепринятый универсальный поход к диагностике и лечению данного состояния. В статье приводится описание и результаты применения собственного подхода к ведению пациентов с синдромом хронической тазовой боли.

Цель исследования. Целью работы являлось улучшение практических результатов лечения пациентов, страдающих СХТБ.

Материалы и методы. Представлены результаты обследования и лечения 46 мужчин в возрасте от 26 до 57 лет. Ведущей жалобой пациентов были длительно существующие боли в области таза и/или промежности. По результатам обследования у 43,5% пациентов были выявлены признаки воспалительного процесса в предстательной железе, у 56,5% – нет. Пациенты с доказанными воспалительными изменениями в предстательной железе были разделены на две группы: первая группа получала «стандартную» терапию хронического простатита (антибиотики, простатотропные препараты, средства улучшения микроциркуляции и иммунокоррекции, физиотерапевтическое лечение), во второй группе пациенты получали «стандартное» лечение в сочетании с проведением миофасцальных блокад и терапией нейропатической боли. Пациенты без воспалительных изменений в простате были объединены в третью группу и получали только миофасциальные блокады и терапию нейропатической боли.

Результаты. Болевые ощущения при СХТБ наиболее часто локализуются в области промежности и в паховых зонах, при этом наличие или отсутствие воспалительного компонента в предстательной железе существенно не влияет ни на локализацию и степень болевых ощущений, ни на оценку качества жизни. Миофасциальные синдромы таза выявляются у большинства пациентов с СХТБ и их целенаправленная коррекция в рамках комплексной терапии положительно сказывается на результатах лечения пациентов.

Выводы. Коррекция мышечно-тонических нарушений при синдроме хронической тазовой боли сопровождается статистически значимым уменьшением болевого синдрома по 10 балльной числовой рейтинговой шкале для боли, снижением индекса I-PSS.

Введение. Особое внимание в канцерогенезе светлоклеточного рака почки (СРП) уделяется VHL-HIF1α пути. Многочисленные гены, участвующие в патогенезе СРП, являются мишенями микроРНК. Изменение характера взаимодействия микроРНК с сайтом связывания в результате однонуклеотидной замены может способствовать изменению экспрессии генов-мишеней, задействованных в возникновении и развитии опухолей.

Цель исследования. Анализ роли отдельных полиморфных вариантов в сайтах связывания микроРНК (miRNA) генов VHL-HIF1α пути в развитии СРП.

Материалы и методы. В работе использованы 225 образцов ДНК, выделенных из венозной крови пациентов со СРП, находящихся на стационарном лечении в клинике БГМУ, и 298 здоровых индивидов. Определение генотипов полиморфных локусов сайтов связывания микроРНК в генах VHL-HIFα-зависимого пути (rs10982724 гена DEC1, rs406271 гена TFRC, rs10491534 гена TSC1, rs1642742 гена VHL, rs3025033 гена VEGFA) проводили методом аллельной дискриминации Taq-man

Результаты. При анализе распределения частот аллелей и генотипов rs1642742 гена VHL показано, что генотип rs1642742*GG является маркёром повышенного риска развития СРП. Кроме того, выявлено, что аллель rs10491534*C является маркёром тяжёлого течения рака почки (p=0,044; OR=1,72 (CI=1,012-2,911)), а генотип rs10491534*T/T (p=0,044; OR=0,55; (95%CI=0,31-0,98)) гена TSC1 – протективным маркёром в отношении развития СРП тяжёлого течения.

Выводы. Полученные в результате настоящего исследования данные свидетельствуют об ассоциации полиморфных вариантов сайтов связывания микроРНК с риском развития рака почки, а также тяжестью течения заболевания. Однако, необходимы дальнейшие исследования изученных генов для установления их функциональной значимости и роли в патогенезе злокачественных новообразований почки.

Актуальность. Своевременная диагностика рака предстательной железы имеет решающее значение для дальнейшей судьбы пациента. Затруднения при гистологической верификации окончательного диагноза и ложно-отрицательные результаты биопсийного исследования зачастую связаны со сходством микроморфологической картины аденокарциномы простаты и её доброкачественными поражениями.

Цель исследования. Изучение возможностей ИГХ-идентификации опухолевых клеток и базального эпителиального слоя железистых структур простаты при подозрении на рак предстательной железы.

Материалы и методы. Исследовался биопсийный материал, взятый у 134 больных. В 72 образцах рутинным гистологическим исследованием была верифицирована аденокарцинома простаты, в 62 – признаки злокачественного перерождения отсутствовали. Впоследствии выполнялся иммуногистохимический анализ биоптатов с применением антител к α-метилацил-КоА-рацемазе, ядерному белку р63 и высокомолекулярному цитокератину.

Результаты. При аденокарциноме предстательной железы наблюдается AMACR-положительная реакция малигнизированных клеток и отрицательное реагирование базального эпителия на антитела к р63 и высокомолекулярному цитокератину.

Заключение. При подозрении на рак предстательной железы иммуногистохимические исследования с моноклональными антителами к AMACR, р63 и высокомолекулярному цитокератину существенно облегчают выявление специфических критериев аденокарциномы.

Актуальность. Гнойный пиелонефрит (ГП), являясь одной из самых тяжёлых осложнённых инфекций мочевых путей, представляет собой серьёзную клиническую проблему, связанную со сложностью выбора диагностики и оптимальной активной тактики лечения и последующей реабилитацией этой категории больных

Цель исследования. Изучить результаты (ближайшие и отдалённые) функционального состояния почек у больных, перенёсших ГП, при применении дифференцированного подхода к тактике лечения.

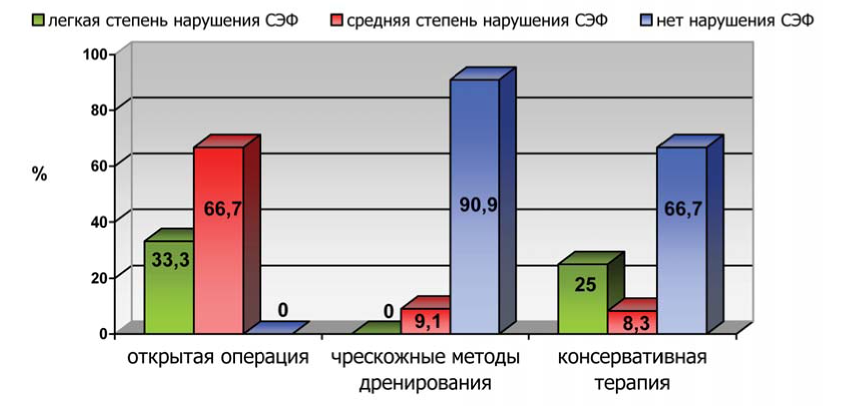

Материалы и методы. В работу были включены 84 пациента, перенёсших ГП в возрасте от 15 до 70 лет, находившиеся на лечении в ГКБ им. Боткина. Больные были распределены на три группы в зависимости от метода лечения: первая ‒ открытая операция – 18 больных (21,4%); вторая – чрескожные методы дренирования – 38 (45,3%); третья – консервативная терапия – 28 (33,3%) больных. Обследование больных включало динамическую нефросцинтиграфию (ДНСГ) и комплексное УЗИ, которые выполнялись в сроки после лечения через 12, 36 и 60, 84 месяца.

Результаты. В ходе семилетнего наблюдения за больными было установлено, что более выраженное нарушение функции почек и перфузии, по данным допплерографии, имело место во все сроки наблюдения после перенесённой открытой операции. Восстановление почечной функции происходило в более короткие периоды наблюдения после применения чрескожных методов дренирования почки и консервативного лечения.

Заключение. На основании полученных данных можно сделать вывод, что дифференцированный подход к выбору тактики лечения больных гнойным пиелонефритом является обоснованным и должен быть внедрён в клиническую практику урологических отделений, оказывающих экстренную помощь урологическим больным.

ИСТОРИЯ УРОЛОГИИ

ЛЕКЦИИ

В данной лекции описывается предоперационная подготовка, ход операции и ведение пациентов в раннем послеоперационном периоде при выполнении радикальной робот-ассистированной простатэктомии. Материал разработан с целью методической помощи хирургам в освоении данного оперативного метода.