ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Использование протокола ускоренного восстановления после операции (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) может позволить улучшить качество жизни у пациентов, перенёсших субтотальную резекцию мочевого пузыря с последующей кишечной пластикой.

Цель исследования. Оценить результаты субтотальной резекции мочевого пузыря с кишечной реконструкцией и послеоперационное восстановление пациентов при использовании адаптированного протокола ERAS.

Материалы и методы. В исследование включены 99 пациентов, перенесших субтотальную резекцию микроцистиса с последующей кишечной пластикой. Основную группу с применением протокола составили 29 пациентов, группу контроля – 70 пациентов.

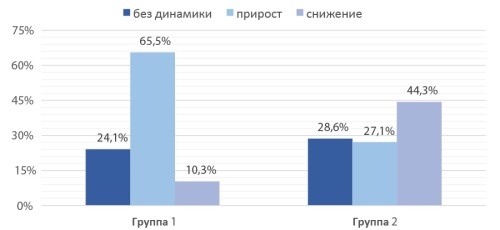

Результаты. Использование протокола ERAS существенно снижает количество послеоперационных осложнений по шкале Clavien-Dindo. В группе ERAS в сравнении с группой контроля выше доля пациентов, имевших прирост скорости клубочковой фильтрации – 65,5% против 27,1%. Функциональный объём сформированного мочевого пузыря > 200 мл чаще наблюдали в группе ERAS – 69,0% против 34,3% пациентов; объём остаточной мочи > 100 мл у больных группы ERAS не отмечен, но зарегистрирован у 20% пациентов группы контроля; отхождение газов в группе ERAS происходило в среднем через 16 часов после операции, а в группе контроля – в через 25 часов; среднее время до первой дефекации в группе ERAS составило 35 часов, в группе контроля – 49 часов.

Заключение. Применение протокола ERAS у пациентов, подвергнутых аугментационной илеоцистопластике, существенно снижает частоту послеоперационных осложнений, способствует лучшему восстановлению функции почек, достижению наилучших функциональных параметров мочеиспускания и скорейшему восстановлению перистальтики кишечника.

Введение. Проблема сопутствующего повреждения почечной паренхимы при дистанционном ударно-волновом воздействии (ДУВВ) на камни почек до сих пор сохраняет актуальность ввиду отсутствия единой концепции механизма повреждения почечной паренхимы.

Цель исследования. Уточнить механизмы повреждения и защиты почки при ДУВВ с учётом гистоморфологических и функциональных изменений у экспериментальных животных.

Материалы и методы. Исследование проводили на 50 половозрелых нелинейных белых крысах, самцах весом 240 – 290 г. Животные были рандомизированы в 2 группы: группа интактных животных (группа сравнения, n = 10) и группа животных, которым проводили однократное ДУВВ (n = 40). В дальнейшем животным после ДУВВ на 1-е (n = 10), 3-и (n = 10), 7-е (n = 10), 14-е (n = 10) сутки под общим наркозом проводили эвтаназию путём декапитации. Для исследования производили забор крови путём пункции сердца. Почку, подвергшуюся ДУВВ, использовали для приготовления гомогената и гистоморфологических исследований. Были изучены маркёры свободнорадикального окисления: белковые карбонильные группы (БКГ) и малоновый диальдегид (МДА), отражающие степень повреждения канальцевого эпителия почки. Также в почечном гомогенате определяли ферменты антиоксидантной защиты (АОЗ), такие как супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза (ГПО), глутатионредуктаза (ГР), глутатион восстановленный (GSH), отражающие степень антиоксидантной защиты почки. Функциональные нарушения почек экспериментальных животных после ДУВВ оценивали по мочевине и креатинину в сыворотке крови. Гистоморфологическую оценку изменений в почках под воздействием ДУВВ осуществляли при заборе материала на 1-е, 3-и, 7-е, 14-е сутки после ДУВВ. Изъятый материал подвергали светооптическому и микроскопическому исследованию.

Результаты. После ДУВВ на почку с 1-го по 3-й день происходит активация процессов свободнорадикального окисления белков и липидов нефроэпителия (белковые карбонильные группы, малоновый диальдегид), снижение активности ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, восстановленный глутатион (GSH)), что в итоге приводит к мембранодеструктивным изменениям, гибели клеток нефроэпителия, альтерации ткани почки. На 7-е сутки выраженные гистоморфологические изменения способствуют нарушению функции почек, что проявляется увеличением мочевины и креатинина в сыворотке крови. Только на 14-е сутки маркёры повреждения почки и её гистоморфологическая структура и функциональная способность почек приближаются к норме. Анализ показателей свободнорадикального окисления белков и липидов нефроэпителия, оценка активности антиоксидантных ферментов и функциональной способности почек, а также гистоморфологические изменения после ДУВВ на 1-е, 3-и, 7-е, 14-е дни исследования позволили уточнить механизм и этапы повреждения и восстановления структурно-функциональных параметров почек экспериментальных животных.

Заключение. Выявлены механизмы и временные этапы повреждения и восстановления почки после ДУВВ у экспериментальных животных.

Введение. Дренирование верхних мочевых путей временным внутренним мочеточниковым стентом у многих пациентов сопровождается значимой стент-ассоциированной симптоматикой и является ключевым фактором нетрудоспособности на период нахождения стента.

Цель исследования. Оценить временную нетрудоспособность пациентов с внутренним мочеточниковым стентом. Провести сопоставление клинической симптоматики, а также субъективных оценок пациентов о своей трудоспособности с фактом выдачи листков нетрудоспособности в рамках характера трудовой деятельности.

Материалы и методы. В исследование включены 134 официально трудоустроенных пациента, у которых длительность стентирования верхних мочевых путей не превышала двух месяцев. Пациентов просили ответить на пять вопросов, касающихся оценки самочувствия и трудоспособности во время установки стента. Получить ответы на заданные вопросы удалось у всех опрошенных.

Результаты. Стент-ассоциированные симптомы имело 76,1% пациентов. Нетрудоспособными на протяжении всего времени дренирования верхних мочевых путей оставалось 61,9%, при этом у четверти (25,3%) пациентов, пребывавших в статусе нетрудоспособности, отсутствовали какие-либо симптомы, связанные с наличием стента. Более половины (64,9%) всех пациентов чувствовало себя трудоспособными, а доля пациентов, имевших официальный отвод от трудовой деятельности, связанной с физической активностью, превышала таковую при умственной занятости (59,3% против 45,3%).

Заключение. Дренирование внутренним стентом в большинстве случаев является поводом для того, чтобы пациент получил статус временно нетрудоспособного. При принятии решения о временной нетрудоспособности врачу следует опираться на следующие параметры: наличие локальной симптоматики, характер трудовой деятельности и субъективная оценка пациентом своего состояния.

Введение. Лапароскопическая аденомэктомия является методом выбора в лечении гиперплазии предстательной железы (ГПЖ) крупных и гигантских размеров. Данный метод отличается эффективной коррекцией инфравезикальной обструкции, низкой частотой геморрагических осложнений и инконтиненции, уменьшением сроков послеоперационного восстановления, а также повышением качества жизни пациентов.

Цель исследования. Определить функциональное состояние детрузора до и после трансвезикальной аденомэктомии у пациентов с ГПЖ крупных и гигантских размеров.

Материалы и методы. В основу данного ретроспективного исследования включены результаты лечения 36 пациентов, которым была выполнена лапароскопическая трансвезикальная аденомэктомия по поводу ГПЖ. Критерии включения пациентов в исследование: объём предстательной железы свыше 80 см3; показатель максимальной скорости потока мочи ниже 15 мл/с; отсутствие инфекции нижних мочевых путей, нейрогенных расстройств мочеиспускания и трансуретральных оперативных вмешательств в анамнезе. Всем исследуемым пациентам выполняли цистометрию (наполнения и опорожнения) непосредственно до операции и через 3 – 6 месяцев после.

Результаты. Средний возраст больных составил 65,8 ± 4,21 года. Средний объём предстательной железы был равен 148,5 ± 17,9 см3, среднее значение суммарного балла симптоматики заболевания по шкале IPSS перед началом лечения — 19,4 ± 2,3 балла. Максимальная скорость потока мочи колебалась от 3,2 до 11,3 мл/с и в среднем составила 6,2 ± 1,6 мл/с. В раннем послеоперационном периоде ни у одного из исследуемых пациентов не отмечено осложнений тяжелее I степени по классификации Clavien-Dindo. После операции было отмечено статистически значимое снижение показателя детрузорного давления с 20,29 (± 2,9) до 11,24 (± 2,9) см вод. ст., а также увеличение максимальной скорости потока мочи с 6,24 (± 1,61) до 25,1 (± 5,05) мл/с.

Заключение. Лапароскопическая трансвезикальная аденомэктомия является эффективным и безопасным методом хирургического лечения ГПЖ как с позиции общих осложнений, так и с позиции функциональных расстройств детрузора при крупных и гигантских размерах предстательной железы.

Введение. Обструкция пиелоуретерального сегмента (ОПУС) — самая частая причина хирургических вмешательств на верхних мочевых путях у детей. Нами проведён сравнительный анализ результатов применения робот-ассистированной лапароскопической пиелопластики (РАП) с использованием системы da Vinci Xi и традиционной лапароскопической пиелопластики (ЛП).

Цель исследования. Изучить в сравнении результаты применения РАП и ЛП у детей.

Материалы и методы. В исследование включены 40 пациентов, которым выполнена пиелопластика. Мы разделили пациентов на две группы: в группе 1 — 20 пациентов, которым выполнена РАП, в группе 2 — 20 пациентов, которым выполнена ЛП. Все операции выполнены одним хирургом.

Результаты. В обеих группах случаев конверсий не было. В группе РАП среднее время оперативного вмешательства составило 144,2 ± 25,9 минуты; средняя продолжительность докинга — 21,7 ± 2,6 минуты; среднее консольное время хирурга — 87,8 ± 20,4 минуты. В группе ЛП средняя продолжительность операции составила 121,8 ± 39,9 минуты; среднее хирургическое время — 90,0 ± 20,0 минут. Среднее время пребывания в стационаре после РАП составляет 6,6 ± 1,4 дня, после ЛП — 7,5 ± 2,8 дня (p = 0,198). Через 6 месяцев после пиелопластики у пациентов группы 1 среднее значение ПЗР — 18,3 ± 11,3 мм, у пациентов группы 2 — 19,7 ± 6,1 мм (p = 0,632).

Заключение. Сравнительный анализ эффективности и безопасности использования РАП и ЛП при ОПУС у детей демонстрирует сопоставимые результаты по длительности хирургии и динамике регрессии дилатации чашечно-лоханочной системы в послеоперационном периоде. В качестве преимущества РАП по сравнению с ЛП следует считать сохранение физических кондиций оператора на всём протяжении формирования анастомоза, позволяющих формировать анастомоз максимально прецизионно, избегая компромисса между желаемым качеством наложения интракорпорального шва и реальным результатом на фоне неизбежной физической усталости оператора при использовании лапароскопического доступа.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

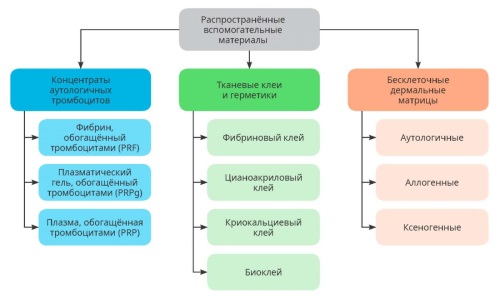

Гипоспадия является наиболее распространённым пороком развития мочеполовой системы у мальчиков и наиболее распространённым пороком развития полового члена. Данный обзор литературы включает описание наиболее часто выполняемых операций по устранению гипоспадии и акцентирует внимание на изменениях в подходах к лечению гипоспадии. В последние годы уделяется значительное внимание использованию вспомогательных биоматериалов при хирургическом лечении гипоспадии. Биоматериалыиспользуются для покрытия мочеиспускательного канала и линии наложения швов в тех случаях, когда отсутствует идеальный укрывающий материал (dartos fascia и tunica vaginalis). На основе анализа публикаций и статистических данных установлено, что наилучшие результаты демонстрируют аутологичные концентраты тромбоцитов, в частности, аутологичная плазма, обогащённая тромбоцитами (PRP). Применение PRP открывает новые возможности в уретральной реконструктивной хирургии. Исследование механизма действия PRP показывает, что она может стимулировать регенерацию тканей, активировать противовоспалительные реакции, ускоряющие заживление ран, стимулировать рост сосудов в поражённых тканях и улучшать их питание. Это свидетельствует о потенциальной эффективности местного применения PRP при лечении пациентов со снижением потенциала заживления операционной раны и значительным изменением морфофункциональных характеристик тканей уретры.

Введение. Лихен-склероз (lichen sclerosus – LS), также известный как облитерирующий ксеротический баланит (balanitis xerotica obliterans – BXO), – хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых, которое часто поражает гениталии. У мужчин LS вызывает рубцовые изменения крайней плоти, головки полового члена и наружного отверстия уретры, что приводит к фимозу и меатальному стенозу, а в тяжёлых случаях – к развитию стриктуры уретры.

Цель исследования. Оценить современные методы лечения стриктур уретры, ассоциированных с лихен-склерозом (LS), и их результаты.

Материалы и методы. Проведён систематический обзор литературы согласно протоколу PRISMA (PROSPERO CRD420251005196). Включены 18 исследований, удовлетворяющих критериям: пациенты мужского пола со стриктурами уретры на фоне подтверждённого LS, ≥ 5 пациентов в исследовании, описаны исходы лечения. Исключены обзоры, казуистические сообщения и работы без дифференцированных данных по LS. Выполнен метаанализ с оценкой суммарной эффективности различных методов (консервативных и хирургических). Произведён анализ подгрупп (одноэтапная против двухэтапной уретропластики и др.), оценена гетерогенность (статистика I^2) и потенциальное смещение публикаций (воронкообразная диаграмма).

Результаты. В 18 исследованиях суммарно проанализированы данные > 600 пациентов. Консервативная терапия (дилатации, внутриполостные стероиды) позволяла временно улучшить мочеиспускание у значительной части пациентов (успех 80 – 90% на сроке 2 – 3 года), однако в 10 – 20% случаев отмечено прогрессирование стриктуры, требующее реконструктивной операции. Одноэтапная уретропластика с использованием буккального трансплантата продемонстрировала высокую эффективность: совокупная частота успеха 85% (95% ДИ 80 – 90%) при среднем сроке наблюдения 3 – 5 лет. Двухэтапная уретропластика применялась при обширных поражениях; её исходы сопоставимы (успех 75 – 85%), хотя в отдельных сериях отмечены повторные стриктуры между этапами. Паллиативная мера – перинеальная уретростомия – обеспечивала устойчивое восстановление мочеиспускания (успех > 90% в долгосрочном периоде). Основные осложнения – рецидив стриктуры (до 15 – 20% на 5-летнем сроке) и единичные случаи свищей и стриктур неомеатуса; тяжёлые осложнения редки. В метаанализе не выявлено статистически значимого различия между одно- и двухэтапными реконструкциями (относительный риск рецидива 0,95; p > 0,05). Применение дополняющей местной терапии стероидами после операции ассоциировалось с уменьшением частоты рецидивов.

Заключение. Стриктуры уретры, вызванные лихен-склерозом, характеризуются более высокой частотой рецидивов по сравнению со стриктурами другой этиологии, что требует особого подхода. Консервативное лечение может использоваться у ограниченной категории пациентов (особенно при противопоказаниях к хирургии или ожидании реконструкции), однако окончательно излечить стриктуру позволяет лишь хирургическое вмешательство. Одноэтапная уретропластика с трансплантацией слизистой оболочки ротовой полости является методом выбора при LS-стриктурах и обеспечивает наилучшие функциональные и косметические результаты. В случаях протяжённых поражений целесообразно рассмотреть этапную стратегию или выполнение уретростомии. Необходимо комплексное ведение пациентов с участием дерматологов для контроля активности лихен-склероза в послеоперационном периоде. Дальнейшие исследования (в том числе РКИ) необходимы для оптимизации медикаментозной терапии LS и повышения эффективности реконструктивных вмешательств.

Введение. Ретроградная эякуляция имеет множество хорошо описанных причин, от фармакологических нарушений до вмешательства в механизмы иннервации при оперативном лечении гиперплазии предстательной железы (ГПЖ).

Цель исследования. Изучить вопрос анатомо-физиологических особенностей ретроградной эякуляции и проанализировать накопленный научный материал, посвящённый частоте сохранения антеградной эякуляции после различных эякуляторно-протективных техник на основании современной медицинской литературы.

Материалы и методы. Проведён обзор литературы с использованием баз данных PubMed, Medline и Scopus за период с 1966 по 2024 год. Для дифференциального поиска использованы ключевые слова «гиперплазия предстательной железы», «ретроградная эякуляция», «эякуляторно-протективные техники», «трансуретральная энуклеация», «оценка эякуляторных расстройств», «физиология эякуляции». Проработаны 1123 источника литературы, в обзор включена 51 работа.

Результаты. Определены основные взгляды на анатомо-физиологическую составляющую ретроградной эякуляции и методы субъективной оценки эякуляторных расстройств, а также освещены современные эякуляторно-протективные техники и альтернативные методы хирургического лечения ГПЖ. Высокотехнологичная медицинская помощь в лечении ГПЖ уже сегодня дарит шанс пациентам после трансуретральных операций иметь детей, благодаря чему запрос пациента сегодня – исчезновение симптомов заболевания, а также повышение удовлетворённости жизнью в психоэмоциональном и социальном аспектах.

Заключение. Разработка и применение эякуляторно-протективных методик значительно повышает социальную и психоэмоциональную оценку пациентов, перенёсших оперативное лечение по поводу ГПЖ. В связи с этим требуется дальнейшее изучение проблемы ретроградной эякуляции, проведение научно-практических исследований, а также разработка новых методик хирургического лечения ГПЖ для нивелирования данного послеоперационного осложнения.

ОБЗОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ – ТЕКУЩЕЕ МНЕНИЕ

Обзор литературы посвящён актуальной медико-социальной проблеме – мужскому бесплодию. В статье приведены данные о факторах, способствующих нарушению сперматогенеза и развитию патоспермии. Показана роль окислительного стресса в патогенезе патоспермии и мужского бесплодия. Представлены методы лечения патоспермии. Подчёркнута роль антиоксидантной терапии в лечении патоспермии. Приведены данные о высокой эффективности мелатонина и положительном его влиянии на показатели спермограммы.

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой наиболее значимый фактор риска в развитии инсульта, последний остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в мировом масштабе. Пациенты с ХБП, особенно на стадии терминальной почечной недостаточности, имеют очень высокий риск инсульта (в 5 – 30 раз), с уровнем летальности, достигающим почти 90%. ХБП ассоциируется как с ишемическим, так и с геморрагическим инсультом. Помимо общих факторов риска, повышенный цереброваскулярный риск обусловлен несколькими механизмами, связанными с ХБП, такими как дисфункция тромбоцитов, нарушения свёртывания крови, эндотелиальная дисфункция, воспаление и повышенный риск фибрилляции предсердий. Кроме того, ХБП может существенно влиять на эффективность лечения и профилактики инсульта. Поэтому важно изучить факторы, способствующие развитию инсульта в этой уязвимой группе населения для более эффективного применения профилактических стратегий. В данной статье рассмотрены эпидемиология и патофизиология связи ХБП и инсультов, а также влияние ХБП на исходы инсульта. Цель данного исследования заключается в проведении анализа научных статей, опубликованных за последние двадцать лет, по взаимосвязи между ХБП и риском инсульта. Для достижения этой цели был использован поиск по ключевым словам «хроническая болезнь почек», «инсульт», «риск», «факторы риска инсульта» в базах данных «PubMed», «Google Scholar» и «eLIBRARY».

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Целью данного исследования являлась разработка шестых рекомендаций из серии Международного альянса по мочекаменной болезни (International Alliance of Urolithiasis, IAU), посвящённых лечению детей с мочекаменной болезнью (МКБ) на основании данных наивысшего уровня доказательности. Все рекомендации были сформулированы на основе систематического обзора и анализа литературы, опубликованной в базе данных PubMed за период с января 1952 года по декабрь 2023 года. Оценка силы рекомендаций проводилась с использованием модифицированной методологии GRADE. Каждая рекомендация утверждалась членами рабочей группы IAU после анализа и обсуждения представленных доказательств. В результате разработаны рекомендации по следующим ключевым аспектам: этиология, факторы риска, клинические проявления и симптомы, диагностика, консервативное лечение, хирургические вмешательства, профилактика и наблюдение. Отмечается определённое сходство в подходах к лечению первичного эпизода МКБ у взрослых и детей, включая как стратегию консервативной терапии, так и внедрение современных малоинвазивных технологий для удаления камней. Кроме того, профилактические стратегии, направленные на снижение риска рецидива, такие как адекватное потребление жидкости, сбалансированное питание и индивидуализированная лекарственная терапия, имеют высокую эффективность у детей с МКБ. В зависимости от выраженности метаболических нарушений и наличия анатомических аномалий каждому пациенту должна быть назначена индивидуализированная программа наблюдения, направленная на минимизацию риска повторного образования конкрементов.